|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

Искусство Владения Мечом

Ниндзя

Поскольку меч ниндзя был заметно короче самурайских клинков, методики его боевого применения являли собой явное своеобразие. Вместо рубящих ударов оритвенно-острым лезвием, кроящим тело незадачливого противника на две половинки, лазутчик предпочитал ближний бой с ударами рукояткой, колющими тычками и пилящими разрезами. Атаки врага обычно избегали не блокированием, а ускользанием и использованием принципа кобоити (нашедшего себя в иаи-дзюцу), рассматривающего защиту и нападение как одно целое. Таясь от вражеских глаз, лазутчик часто припадал к земле, поэтому обычной тактикой стала молниеносная атака из положения стоя на колене, при котором пятки обеих стоп были подняты, ягодицы касались пяток, а 70% веса тела располагались на заднем носке.

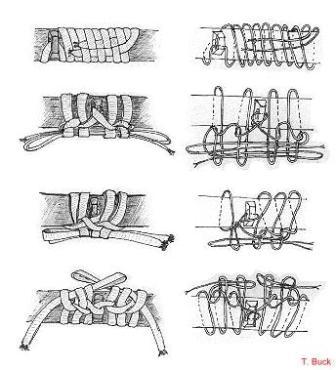

Рис. 1. Захват рукояти меча двумя руками.

Захват оружия был традиционным и двухкистевым (рис. 1). Правая рука держала рукоятку (цу-ка) чуть ниже гарды (цуба), а левая кисть располагалась у торца (касира) этой рукоятки. Руки на цука были разнесены (ибо в противном случае возникающее перенапряжение запястьев делало движения замедленными), а верхняя кисть не касалась гарды. Рукоятка лежала в диагоналях (а не поперек) кистей, обеспечивая захват гибкостью и силой, а стыки больших и указательных пальцев обеих рук располагались на одной прямой с обухом лезвия (мунэ), что придавало удару точность. Захват цука осуществляли нижние пальцы кистей, тогда как большие и указательные были расслаблены и выявляли утонченность движений клинка.

Фрагмент боя с мечом.

Боевые позиции (камаэ)

соответствовали манере ведения поединка и по аналогии с боем без оружия могли

привязываться к той или иной стихии. Так, Землю представляла конго но камаэ

(рис. 3), Воду - хассо но камаэ (рис. 4), Огонь - дайдзёдан но камаэ (рис.

5), Ветер - рюсуи но камаэ (рис. 6).

У недруга атаковали конечности и другие уязвимости, но в этом деле было много

важных нюансов. Так, если противник занес меч и был поражен даже легким уколом в

среднюю часть тела, удара можно было не опасаться; а вот когда врагу, пусть даже

сильно, подрезали снизу кисти, это совсем не мешало ему завершить свою

ниспадающую атаку.

Не обставляя мечевой бой ритуалом классического фехтования, ниндзя привычно избегал здесь каких-либо ограничений, используя все, что только могло принести ему желаемую удачу. В ход шли параллельные удары ногой, бросание в глаза сопернику разъедающих порошков, изумление врага огнем или другим отвлекающим трюком, ослепление неприятеля зеркальным солнечным зайчиком и т.д. Пустив в ход саймин-дзю-цу (гипноз), опытный призрак мог "раствориться" перед противником, заставив его фиксировать кончик своего меча, который затем "утраивался" и "ушестерялся", причем каждый из возникших при этом фантомов казался ошарашенному недругу в равной мере реальным.

Рис. 3. Боевая позиция с мечам в стиле Земли (конго но камаэ).

Рис. 4. Боевая позиция с мечам в стиле Воды (хассо но камаэ).

Рис. 5. Боевая позиция с мечам в стиле Огня (дайдзедан но камаэ).

Рис. 6. Боевая позиция с мечам в стиле Ветра (рюсуи но камаэ).

Удар мечом в сочетании с ударом ногой.

Материал взят с сайта: http://www.universalinternetlibrary.ru/